«Io, ex studente, vi racconto la scuola Steiner»

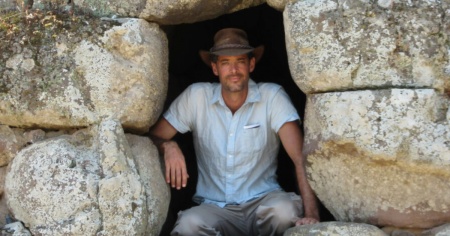

Mirko Kulig, 46 anni, racconta la sua esperienza da allievo e da insegnante a Origlio, ora verso la chiusura

Mirko Kulig, 46 anni, racconta la sua esperienza da allievo e da insegnante a Origlio, ora verso la chiusura

SAVOSA - «Gli anni delle superiori sono stati tra i più belli della mia vita. Le esperienze erano tantissime: per esempio, durante il corso di architettura, siamo andati in Egitto, in Grecia, a Roma. Questo lascia un segno e stimola l’interesse anche per il futuro». Sono le parole che Mirko Kulig usa per raccontare la sua esperienza, da studente, alla scuola Steiner di Origlio. Istituto che, in questi giorni, è finito sulla bocca di tutti a causa della notizia della sua chiusura.

Lì, ci spiega, è stato studente dalla prima alla 12esima classe, quella che per noi sarebbe la terza liceo. «Ai miei tempi - prosegue - eravamo una ventina in classe e avevamo richiesto di poter proseguire per conseguire la maturità federale. La scuola ha quindi organizzato un percorso per prepararci all’esame che poi ho fatto e superato. Dopo di ché ho fatto tanti lavori e mi sono diplomato alla SUPSI come informatico».

Originario di Bissone, Kulig ora ha 46 anni e alla scuola Steiner ci è tornato, da insegnante di materie scientifiche. «Verso i trent’anni sono stato contattato da un mio ex professore, lo conoscevo bene e mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto insegnare alla scuola Steiner di Minusio. E così è stato». Era il 2010. «Ho fatto due anni di formazione e tirocinio con il mio ex insegnante e altri docenti, anche in Germania. Poi ho iniziato a insegnare matematica, fisica, chimica, geografia, e in seguito geometria. In generale, materie scientifiche. Negli ultimi due anni mi sono dedicato principalmente alla formazione dei docenti.

Un approccio sperimentale - Ma quali sono le principali differenze tra chi frequenta una scuola con un approccio pedagogico steineriano? «Innanzitutto l’insegnamento è impartito “a epoche”. Significa che le materie principali vengono trattate in blocchi intensivi di circa un mese: per esempio, un mese di matematica tutte le mattine dalle 8 alle 10, poi il mese successivo geografia, poi chimica, biologia, e così via. Questo permette di approfondire molto un argomento e rende i ricordi molto vividi, anche a distanza di anni». I docenti, inoltre, «disegnano alla lavagna, si usano immagini e colori. Nelle classi superiori — dalla quarta media alla dodicesima — si svolgono attività artigianali e artistiche nel pomeriggio: tessitura, scultura, lavorazione del ferro, pittura, acquerello».

E ribadisce: «Soprattutto nelle materie scientifiche, l’approccio è sperimentale. Non si parte dalla formula, ma dall’esperimento: si osserva un fenomeno, si ragiona e solo in un secondo momento si arriva a formulare una legge o un’equazione. Diverso da quello che spesso si fa a scuola o all’università, dove si parte dalla teoria per poi applicarla».

Pensiero critico ed emozioni - Un approccio utile sia a scuola sia nella vita? «Aiuta a sviluppare un pensiero critico. Inoltre, grazie alla varietà di esperienze — artistiche, manuali, teoriche — uno può comprendere in quel che più è portato. È un approccio più completo. L’essere umano non è solo cervello: ha anche mani che lavorano e un cuore che sente».

Pro e contro - Ci sono tuttavia dei limiti. «Per esempio, nel metodo sperimentale serve più tempo: per far derivare una formula servono quattro ore, mentre nella scuola pubblica in cinque minuti la devi imparare. In quantità, si fanno meno argomenti. Ma io penso che si guadagni in profondità. È anche vero che questo può mettere in difficoltà alcuni studenti se devono passare alla scuola pubblica. Oggi vedo alcuni miei ex allievi passati al liceo cantonale, come pure altri allievi a cui faccio lezioni di recupero, che non stanno vivendo bene quel percorso: molto stress, poco tempo, tanta pressione. Una persona passa 12 anni della sua vita seduto in classe per 6-8 ore al giorno. Non so quanto sia sano. A scuola dovrebbe anche piacerti andarci. Io ne ho un ricordo bellissimo».

Racconta infine di essere rimasto colpito dalla scuola di Origlio. «È quella che ho frequentato. Quando ai tempi si trasferì da Bioggio, ero in quarta media e noi stessi studenti contribuimmo a realizzare i giardini. C’è una parte di energia di ciascuno lì. Negli ultimi anni ci tornavo come insegnante, facendo formazione ai docenti».

Focus è il bambino - E a chi critica questo tipo di approccio risponde: «È facile farlo per sentito dire. Bisognerebbe prima capire davvero come funziona. Tra quel che non si sa, ad esempio, c’è il fatto che la scuola Steiner è autofinanziata. Non nasce da un direttore, ma da un gruppo di genitori che vuole quel tipo di educazione per i propri figli. Ci sono rette, ma si cerca sempre di andare incontro alle famiglie. Il focus è il bambino, non il portafoglio dei genitori».